Definitionen Nachnutzungspotenziale

Definitionen zur Nachverwendung von Bauprodukten[1]

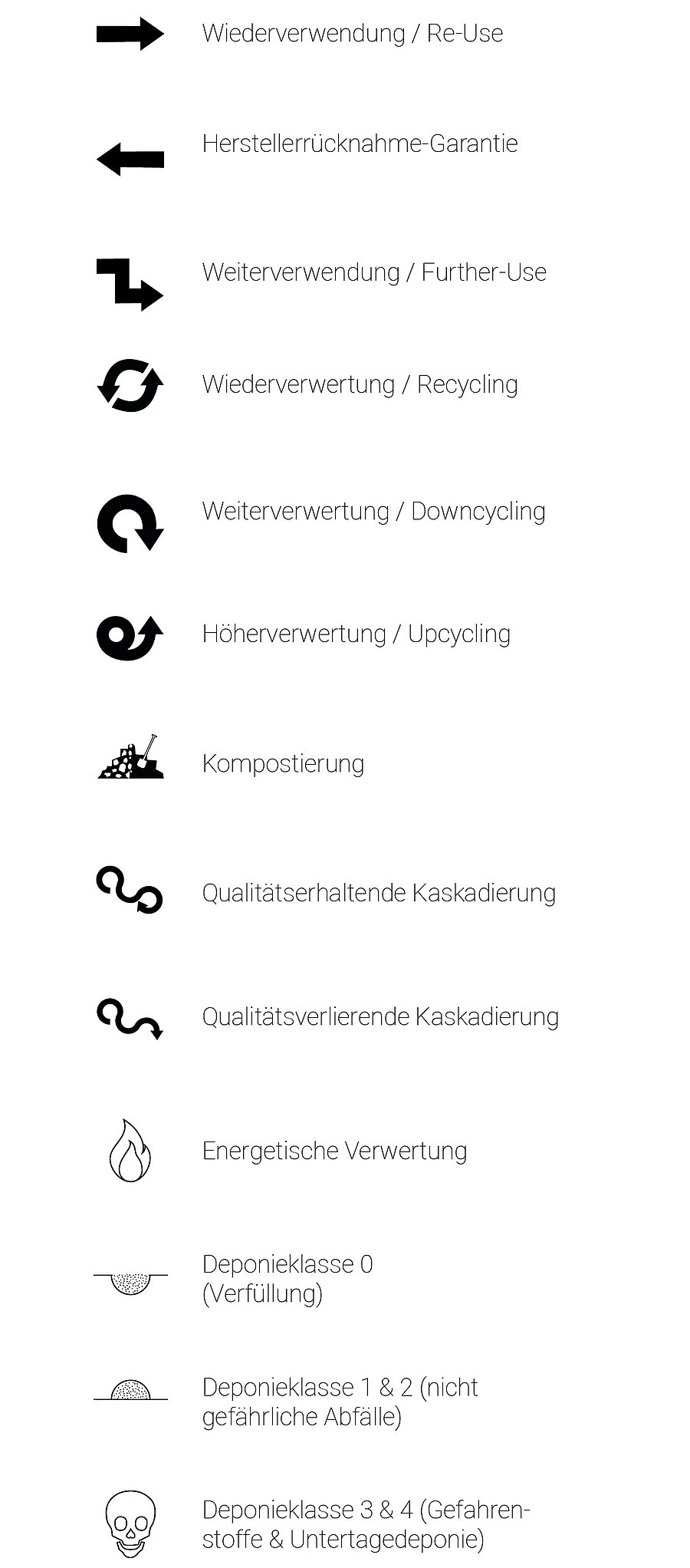

Wiederverwendung / Re-Use

Erneute Nutzung eines gebrauchten Produkts für den gleichen Verwendungszweck unter Beibehaltung der Gestalt und mit gleichem Qualitätsanspruch gegenüber dem Ursprungszweck, also unter Qualitätserhalt.

Der Qualitätserhalt begründet sich darin, dass das Produkt beim Wiedereinbau die ursprüngliche Leistung wieder erreichen würde. Es also den gleichen Anspruch an den neuen Einsatzzweck erfüllen könnte, ohne dass es durch Hinzufügung einer nennenswerten Menge neuer Komponenten ertüchtigt wird.

Ein unter Qualitätserhalt wiederverwendbares Produkt / reuse-fähiges Produkt hat in der Nachnutzung Closed-Loop-Potenzial.

Es kann als Wiederverwendungs-Produkt / Re-Use-Produkt oder Closed-Loop-Produkt bezeichnet werden.

Ein Closed-Loop-Potenzial / hohes Re-Use- / Wiederverwendungspotenzial ist anzunehmen für schadstofffrei, sortenrein und zerstörungsfrei zurückzugewinnende Bauprodukte und Bauteile, dazu vorhandener Marktnachfrage (z.B. nachgewiesen über Sekundärbaustoffmarkt / Bauteilbörsen) oder hoher Dauerhaftigkeit und Reparier- und Nachrüstfähigkeit oder Modularität, kombiniert mit Großformatigkeit oder einfacher Handhabbarkeit (z. B. Mauerstein).

Beispiele:

Von Mörtel befreite gebrauchte Vormauersteine eignen sich wieder als Vormauersteine.

Gebrauchte Außenfenster eignen sich wieder als Außenfenster mit demselben Anspruch an Dämmung, Winddichtung, Einbruchschutz.

Ein Best-Practice-Beispiel im Bereich Re-Use ist die Firma Wienerberger: sie treibt ihre Unternehmensstrategie vom ressourcenverbrauchenden zum ressourcenerhaltenden Unternehmen voran. Im neuen Angebot können ihre Ziegel im „Urban-Mining-Design“[2] rückbau- und reusebar und dauerhaft im Trockenstapelsystem ohne Mörtelverklebung zusammengefügt werden, sodass auf Primärmaterial verzichtet werden kann – www.wienerberger.nl/en/clickbrick.html.

Herstellerrücknahme-Garantie

Hier besteht die Zusage des Herstellers seine Produkte / Materialien nach der Nutzung zum Zweck des Re-Use oder Recyclings im geschlossenen Produktkreislauf zurückzunehmen.

Beispiele:

Gebrauchte Holzbauteile werden für einen Re-Use zurückgenommen.

Gebrauchte Teppichfliesen werden vom Hersteller zurückgenommen und zu neuen recycelt.

Best Practice-Beispiele für Unternehmen, die ihre Produkte nach der Nutzungszeit zurücknehmen sind das Unternehmen Holzbau-Derix, das seine Holzbauteile nach Nutzung für einen Re-Use zurücknimmt –https://derix.de / oder die Firma Tarkett Holding GmbH (Desso), die als einer der Pioniere dieses Geschäftsmodells aus gebrauchten, lose (demontabel) verlegten Teppichfliesen neue recycelt –https://boden.objekt.tarkett.de/

Weiterverwendung / Further-Use

Erneute Nutzung eines gebrauchten Produkts für den gleichen oder einen anderen Verwendungszweck unter Beibehaltung der Gestalt, aber mit niedrigerem Qualitätsanspruch gegenüber dem Ursprungszweck, also unter Qualitätsverlust.

Der Qualitätsverlust begründet sich darin, dass das Produkt beim Wiedereinbau die ursprüngliche Leistung nicht mehr erreichen würde (z.B. durch Materialalterung oder Beschädigung). Es also nur noch einen geringeren Anspruch an den neuen Einsatzzweck erfüllen könnte. Oder dass es dieselbe Qualitätsstufe nur wieder erreicht, wenn es durch Hinzufügung einer nennenswerten Menge neuen Komponenten ertüchtigt wird.

Der Qualitätsverlust kann auch unabhängig von der verbliebenen Leistungsfähigkeit des Produktes darin begründet sein, dass sich die Anforderungen an das Bauteil im Laufe der Zeit erhöht haben und es dadurch nicht mehr für den gleichen Einsatzzweck eingesetzt werden kann.

Ein nur unter Qualitätsverlust weiterverwendbares / further-use-fähiges Produkt. hat in der Nachnutzung lediglich ein Open-Loop-Potenzial.

Es kann als Weiterverwendungs-Produkt / Further-Use-Produkt / Open-Loop-Produkt bezeichnet werden.

Beispiele:

Gebrauchte Vormauersteine eignen sich nur noch als Wegeinfassung.

Gebrauchte Außenfenster können nur noch als Innenfenster genutzt werden oder nur noch zum Kastenfenster aufgedoppelt die Ansprüche an Außenfenster (Dämmung, Winddichtung, Einbruchschutz) erfüllen.

Best Practice-Beispiele für Unternehmen, die sich der Wieder- und Weiterverwendung, also dem ReUse- oder Further-Use-Potenzial von gebrauchten Bauteilen und Baustoffen in Deutschland widmen, sind der Marktbereiter Bauteilbörse – www.bauteilboerse-bremen.de, professionalisiert und mit größerer Reichweite Restado – restado.de und das Unternehmen Concular – concular.de.

Definitionen zur Nachverwertung von Bauprodukten

Wiederverwertung / abiotisches Recycling

Rückführung von gebrauchten Materialien in einen Herstellungsprozess unter Auflösung der Gestalt zu neuen Erzeugnissen mit gleichem Qualitätsanspruch gegenüber dem Ursprungszweck, also unter Qualitätserhalt.

Der Qualitätserhalt begründet sich darin, dass das Sekundärmaterial im Vergleich zum Ausgangsmaterial dessen Leistung wieder erreichen würde; es also auch ohne Verringerung des Anspruchs an den neuen Einsatzzweck dieselbe Qualitätsstufe erreichen könnte. Und dies, ohne dass im Herstellungsprozess eine nennenswerte Menge an Altstoffen ausgeschleust und / oder eine nennenswerte Menge neuer Stoffe eingeschleust / hinzugefügt werden müsste.

Ein Wiederverwertungs- / Recyclingprozess ist ohne Einschleusen von Neumaterial und / oder Ausschleusen von Altmaterial und /oder ohne Verringerung des Anspruchs an den neuen Einsatzzweck nahezu endlos wiederholbar.

Ein wiederverwertbarer Baustoffabio. / recyclingfähiges Materialabio. hat in der Nachnutzung Closed-Loop-Potenzial.

Er kann als wiederverwerteter Baustoffabio. / Recycling-Materialabio. oder Closed-Loop-Baustoff / -Materialabio. bezeichnet werden.

Anmerkung: In diesem Sinne allerdings nicht dazu gehören die Rückführungen von Produktionsresten in den Herstellungsprozess, da diese lediglich der Optimierung einer Verfahrenstechnik dienen und keine gebrauchten (Post-Use-)Stoffe verwerten. Koppelprodukte aus anderen Industrieprozessen können ökologisch vorteilhaft sein, dürfen jedoch auch nicht als Recycling-Material deklariert werden, da sie nicht Teil geschlossener Materialkreisläufe sind. REA-Gips aus Rauchgasentschwefelungsanlagen beispielsweise ersetzt zwar Naturgips, führt aber nicht zur Kreislaufführung gebrauchter Gipsprodukte.

Beispiele:

Aus einem eingeschmolzenen Stahlträger wird ein Sekundärstahlträger hergestellt.

Best Practice-Beispiele für Unternehmen, die sich der Wiederverwertung von gebrauchten Baustoffen in Deutschland widmen, sind der Verband A|U|F, der Aluminiumrückflüsse aus dem Bauwesen sortiert und hochwertig wieder in das Hochbauwesen einschleust – a-u-f.com, das Unternehmen KME, das Altkupfer zu hochwertigen Fassadentafeln oder Klempnerartikeln recycelt – www.kme.com/de/ueber-uns/news-events/news/kupferrecycling oder der Gipsrecycler MUEG – mueg.de/leistungen/gipsrecycling.

Weiterverwertung / abiotisches Downcycling

Rückführung von gebrauchten Materialien in einen Herstellungsprozess unter Auflösung der Gestalt zu neuen Erzeugnissen mit niedrigerem Qualitätsanspruch gegenüber dem Ursprungszweck, also unter Qualitätsverlust.

Der Qualitätsverlust begründet sich darin, dass das Sekundärmaterial im Vergleich zum Ausgangsmaterial dessen Leistung nicht mehr erreichen würde; es also nur noch einen geringeren Anspruch an den neuen Einsatzzweck erfüllen könnte. Oder dass es dieselbe Qualitätsstufe nur wieder erreicht, wenn im Herstellungsprozess eine nennenswerte Menge an Altstoffen ausgeschleust und / oder eine nennenswerte Menge neuer Stoffe eingeschleust / hinzugefügt würde.

Ein Weiterverwertungs- / Downcyclingprozess ist ohne Einschleusen von Neumaterial und / oder Ausschleusen von Altmaterial und/oder ohne Verringerung des Anspruchs an den neuen Einsatzzweck nicht wiederholbar.

Ein weiterverwertbarer Baustoffabio. / downcyclingfähiges Materialabio. hat in der Nachnutzung lediglich Open-Loop-Potenzial.

Er kann als weiterverwerteter Baustoffabio. / Downcycling-Materialabio. oder Open-Loop-Baustoff / -Materialabio. bezeichnet werden.

Es kann in ein Downcycling „auf höherer Qualitätsstufe“ innerhalb des Bauwesens oder aber „auf niedrigerer Qualitätsstufe“ außerhalb des Bauwesens unterschieden werden. Dies dient dem Ziel, die Materialkreisläufe innerhalb der Wirtschaftssektoren zu schließen und innerhalb des Bauwesens die Verantwortung für die Nachnutzung zu erhöhen.

Beispiele:

Weiterverwertung von Betonbruch zu Gesteinskörnung, zu der primärer Zement hinzugefügt werden muss, um die Qualität des Ursprungsproduktes (Betonbauteil) zu erreichen.

Weiterverwertung von Ziegelsteinen zu Ziegelsplitt, nutzbar als Pflanzsubstrat. Ohne das Hinzufügen primären Tons ist kein neuer Ziegelstein zu fertigen.

Wenn sich Materialien unter Qualitätserhalt wiederverwerten oder unter Qualitätsverlust weiterverwerten lassen, so liegt der Schluss nahe, dass sie sich auch Höherverwerten lassen könnten (vgl. Up-Use). Folglich müsste die Definition wie folgt lauten:

Höherverwertung / Upcycling

Rückführung von gebrauchten Materialien in einen Herstellungsprozess unter Auflösung der Gestalt zu neuen Erzeugnissen mit höherem Qualitätsanspruch gegenüber dem Ursprungszweck, also unter Qualitätsgewinn.

Der Qualitätsgewinn begründet sich darin, dass das Sekundärmaterial im Vergleich zum Ausgangsmaterial einen neuen, höherwertigen Einsatzzweck erfüllen kann. Oder es die Leistung desselben Einsatzzweckes / dieselbe Qualitätsstufe wieder erreicht, indem im Herstellungsprozess für das gleiche Produkt eine nennenswerte Menge alter Stoffe weniger eingesetzt wird (Ersparnis) oder dieselbe Menge von Altstoffen, aber von minderer Qualität eingesetzt werden kann (Effizienz).

Eventuell, wenn auch sehr unwahrscheinlich, ist ein folgender Nachverwertungsschritt unter weiterer Ersparnis von Altmaterial und/ oder unter Effizienzsteigerung des Altmaterials und/oder unter Steigerung des Anspruchs an den neuen Einsatzzweck möglich.

Beispiele:

Aus gebrauchten Flaschenkorken werden feuchteresistente Dämmplatten erzeugt.

Die Höhereinstufung des Anspruches an den neuen Einsatzzweckes ist jedoch schwer zu argumentieren, vgl. den Diskurs im Abschnitt Up-Use.

Ebenso ist endlos wiederholbares Up-Cycling eigentlich unmöglich – denn zu Ende gedacht hieße es, mit demselben Material dauerhaft die Leistungsfähigkeit des Vorgängerproduktes übertreffen zu können, beziehungsweise ohne Material (maximale Ersparnis) oder aus einem Material ohne Qualitäten (maximale Effizienz) dieselbe Leistungsfähigkeit erreichen zu können wie beim Vorgängerprodukt – rein theoretische Möglichkeiten, denen physikalische Gesetzmäßigkeiten widersprechen. Besonders gut lässt sich die Dialektik des Up-Cyclings erkennen, wenn wir über ein biotisches Up-Cycling nachdenken. Ist der Mensch ein Produkt eines biotischen Up-Cyclings oder eher im Gegenteil ganz und gar „Closed-Loop-unfähig“? Ist er doch noch nicht einmal in der Lage seinen eigenen Lebensraum zu bewahren …

In einer Welt, die ressourcenbezogen ein geschlossenes System darstellt, ist ein dauerhaft wiederholbarer „Plus-Loop“, eine endlose „Kreislauf-Steigerung“ ausgeschlossen. Es ist folglich festzuhalten:

Ein Upcycling ist eine Form des Recyclings. Allerdings auch nur dann, wenn in den folgenden Nutzungszyklen eine erneute Verwertung des Altmaterials für den gleichen Verwendungszweck unter Auflösung der Gestalt und mit gleichem Qualitätsanspruch gegenüber dem Ursprungszweck, also unter Qualitätserhalt gegeben wäre.

Aus genannten Gründen sehen wir den Begriff „Upcycling“ kritisch und setzen ihn in Bewertungen der Zirkulariät gleich Recycling!

Best Practice-Beispiele für Unternehmen, die sich der einmaligen „Höherverwertung/des Upcyclings“ von gebrauchten Stoffen und Materialien in Deutschland widmen, ist das Unternehmen Magna Glaskeramik, das aus Behälterglas Fassadenplatten herstellt – magna-glaskeramik.de und die Firma NaturBauHof, die aus alten Flaschenkorken feuchteresistente Dämmschüttungen herstellt – www.naturbauhof.de/kork-daemmstoffgranulat.

Kompostierung / biotisches Re- oder Downcycling

Rückführung von gebrauchten Materialien in einen biotischen Umwandlungsprozess unter Auflösung der Gestalt zu Nährstoffen für Pflanzenmaterial unter Qualitätserhalt oder -verlust.

Der Qualitätserhalt in den natürlichen, lebendigen Nährstoffkreisläufen von Wachsen und Vergehen ist unzweifelhaft gegeben. In dieser Definition betrachten wir jedoch die vom Menschen beeinflussten biotischen Kreisläufe. Dies muss – anders als bei den anderen Verwertungsprozessen – zu einer differenzierten Betrachtung führen, ausgehend von der Gewinnung des Materials.

Der Qualitätserhalt bei Nachwachsenden Rohstoffen (NawaRo) ist nur begründet, wenn ein nachhaltiges Nachwachsen gesichert ist. Wenn von dem nachwachsenden Rohstoff nicht mehr geerntet wird als nachwächst. Denn nur so ist die Reproduktion der Art gesichert und der Loop ist geschlossen.

Ein wiederverwertbarer Baustoffbio. / recyclingfähiges Materialbio. hat in der Kompostierung (in Betrachtungen der Zirkularität Post-Use) ein Closed-Loop-Potenzial, wenn die nachhaltige Ernte zur Gewinnung gesichert ist.

Er kann (in Betrachtungen der Zirkularität Pre-Use) als „wiederverwerteter“ Baustoffbio. / Recycling-Materialbio. oder Closed-Loop-Baustoff / -Materialbio. bezeichnet werden.

Ein Qualitätsverlust für NawaRos muss angenommen werden, wenn das nachhaltige Nachwachsen nicht gesichert ist.

Bei nicht nachhaltig geernteten Materialien besteht immer die Gefahr, dass die dauerhafte Reproduzierbarkeit der Art nicht gewährleistet ist und die einmalige Nutzung zum Verlust führt, vgl. Red List[3]. Folglich muss man ihn wie folgt einstufen:

Ein weiterverwertbarer Baustoffbio. / downcyclingfähiges Materialbio. hat in der Kompostierung (in Betrachtungen der Zirkularität Post-Use) lediglich Open-Loop-Potenzialbio., wenn die nachhaltige Ernte zur Gewinnung nicht gesichert ist.

Er kann (in Betrachtungen der Zirkularität Pre-Use) nur als „weiterverwerteter“ Baustoffbio. / Downcycling-Materialbio. oder Open-Loop-Baustoff / -Materialbio. bezeichnet werden.

Anmerkung: Die CO2-Bilanz des Kompostierungsverfahrens “Vergärung mit Nachrotte”[4] – wenn Bioabfall nicht nur kompostiert, sondern vergärt wird und das dabei entstehende Biogas sowohl zur Strom- als auch Wärmeproduktion genutzt wird – ist deutlich positiver als bei der energetischen Verwertung.[5]

Beispiele Closed Loop:

Kompostierung einer durch den holzeigenen Klebstoff Lignin gebundenen Holzfaserdämmung, die aus zertifiziert nachhaltigem Anbau gewonnen wurde.

Ein Best-Practice-Beispiel das kompostierbare, kunststofffreie Bauplatten herstellt ist die Firma claytec, die ihr Produkt HFA 20 N+F im Nassverfahren produziert: Hierbei werden die gewässerten Fasern verarbeitet mit Hilfe des holzeigenen Klebstoffs Lignin zu Platten geformt. Die Rohstoffe werden aus verantwortungsvoll bewirtschaften Quellen generiert, sodass hier ein Closed-Loop-Baustoff angenommen werden kann – claytec.de/produkt/lehm-trockenbau/claytec-hfa-nf-d20/.

Beispiele Open Loop:

Ein Best Practice-Beispiel für Unternehmen, das kompostierfähige Baustoffe herstellt ist die Fa. Neptutherm, die einen schütt- und stopfbaren Dämmstoff aus 100% Seegrasbällchen der Posidonia-Pflanze herstellt – https://neptugmbh.de/. Hier ist allerdings nicht erforscht, ob die Entnahme der Seegrasbällchen aus der Natur die natürlichen Regenerationskreisläufe stört. Der Baustoff ist somit als Open-Loop-Baustoff anzusehen.

Eine kompostierbare, allerdings nur 20 mm starke Holzfaser-Dämmplatte (die Schichten stärkerer Platten werden mit PVA-/ Kunststoff-Weißleim geklebt), bietet die Fa. Unger-Diffutherm an. Da hier die Rohstoffentnahme nicht gesichert nachhaltig erfolgt, muss auch hier ein Open-Loop-Baustoff angenommen werden. https://www.udidaemmsysteme.de/wp-content/uploads/TI_UdiTHERM-SK.pdf

Sobald die Anwendungen von biotischen Baustoffen anspruchsvoller werden – was der Fall ist bei formstabilen, aussteifenden Dämmplatten oder Bauplatten – sind kompostierbare, also z.B. lignin-gebundene Lösungen, selten.

Im Bereich der anspruchsvolleren Anwendungen braucht es Forschung und Entwicklung, wie sie im Bereich der Herstellung kompostierbarer Pilzmycel-Dämmungen und Bauplatten schon existiert.

Best Practice-Beispiele von Firmen oder Unternehmensverbänden, die sich der Kreislaufführung/ Kompostierung von gebrauchten biotischen Baustoffen in Deutschland widmen, sind leider ebenso noch nicht zu finden. Auch hier besteht Forschungs- und Förderbedarf und auch Regulierungsbedarf, z.B. durch Erweiterung der Bio-Abfallverordnung oder der Gewerbeabfallverordnung um kompostierfähige Baustoffe.

Kaskadierungen

Abfolge von Downcyclingprozessen in mehreren Stufen des Qualitätsverlustes. Dabei kann in zwei Qualitäten von Kaskadenprozessen unterschieden werden:

Qualitätserhaltende Kaskadierung

Rückführung von gebrauchten Materialien in einen Herstellungsprozess unter Auflösung der Gestalt zu neuen Erzeugnissen unter Qualitätsverlust (Weiterverwertung / Downcycling). Es schließen sich weitere Nachnutzungs- und Verwertungsstufen an, wovon eine oder mehrere Verwertungen in einem Qualitätserhalt, einer Wiederverwertung / einem Recycling münden können.

Der Qualitätserhalt ist in der Nachnutzung durch die Möglichkeit zur Wiederverwertung / dem Recycling begründet, siehe Beschreibung oben.

Ein auf der nächsten Kaskadenstufe wiederverwertbarer, kaskadierbarer Baustoffbio. oder abio. / recyclingfähiges Kaskaden-Materialbio. oder abio. hat in der Nachnutzung Closed-Loop-Potenzial.

Er kann als wiederverwerteter (kaskadierter) Baustoffbio. oder abio. / Recycling(kaskaden)materialbio. oder abio. oder Closed-Loop-(Kaskaden-)Baustoff / -Materialbio. oder abio. bezeichnet werden.

In einer Kaskadierung entsteht in einem ersten Verwertungsschritt immer ein Downcyclingmaterial, im Anschluss ein Downcycling(kaskaden)material oder aber ein Recycling(kaskaden)material. Letzteres kann qualitätsverlierend im Downcycling verwertet werden oder aber im besten Fall unter Qualitätserhalt recycelt werden, weil es grundsätzlich über ein Closed-loop-Potenzial verfügt.

Beispiele:

Floatglas wird downgecycelt zu Gussglas – ab hier ist ein erster geschlossener Loop zum Ausgangsprodukt Gussglas möglich – oder das Altprodukt wird weiter downgecycelt zu Schaumglasplatten – ab hier ist ein zweiter geschlossener Loop zum Ausgangsprodukt Schaumglasplatte möglich – oder das Altprodukt wird wiederum downgecyelt zu Schaumglasschotter – ab hier ist ein dritter geschlossener Loop zum Ausgangsprodukt Schaumglasschotter möglich.

Ein Best Practice-Beispiel für Unternehmen, die sich der qualitätserhaltenden Kaskadierung von gebrauchten Baustoffen in Deutschland widmen, ist das Unternehmen Glapor, das Schaumglasdämmstoffe aus der Kaskadennutzung von Floatglas herstellt, die wiederholend recyclebar sind – www.glapor.de/produkte/schaumglasplatten.

Qualitätsverlierende Kaskadierung

Rückführung von gebrauchten Materialien in einen Herstellungsprozess unter Auflösung der Gestalt zu neuen Erzeugnissen unter Qualitätsverlust (Weiterverwertung / Downcycling). Es schließen sich einer oder mehrere qualitätsverlierende Nachnutzungs- und Verwertungsstufen an, wovon die letzte in einem Qualitätsverlust, als Abfall oder Verbrennung, mündet.

Der Qualitätsverlust ist in der Nachnutzung in der alternativlosen Weiterverwertung / dem Downcycling begründet, siehe Beschreibung oben.

Ein auf der nächsten Kaskadenstufe nur weiterverwertbarer, kaskadierbarer Baustoffbio. oder abio. / downcyclingfähiges Kaskaden-Materialbio. oder abio. hat in der Nachnutzung lediglich Open-Loop-Potenzial.

Er kann als weiterverwerteter (kaskadierter) Baustoffbio. oder abio. / Downcycling(kaskaden)materialbio. oder abio. oder Open-Loop-(Kaskaden-)Baustoff / -Materialbio. oder abio. bezeichnet werden.

Beispiele:

Konstruktionsvollholz/ KVH (wiederverwertbarer Baustoffbio.) wird, anstatt es sofort zu kompostieren, downgecycelt: Das Erzeugnis OSB ist ein weiterverwerteter Baustoff und kunststoffgebunden im nächsten Verwertungsschritt ein nur weiterverwertbarer, kaskadierbarer Baustoff. Dessen Altmaterial wird downgecycelt: Das Erzeugnis Spanplatte ist ein weiterverwerteter, kaskadierter Baustoff und ist auf der nächsten Verwertungsstufe ein weiterverwertbarer, kaskadierbarer Baustoff. Das Spanplatten-Altmaterial wird downgecycelt: Das Erzeugnis Holzpellets ist nicht (weiter) verwertbar. Es endet als No-Loop-Material in der Verbrennung, das Ergebnis ist Abfall.

Wenn ein Downcycling(kaskaden)material auf der nächsten Verwertungs-(Kaskaden)stufe in einem Verlust münden wird (kein Erzeugnis mehr daraus gewonnen werden kann, sondern es verbrannt oder deponiert werden muss), handelt es sich nicht mehr um einen weiterverwertbaren, (kaskadierbaren) Baustoff / downcyclingfähiges (Kaskaden-)Material.

Ein auf der nächsten Kaskadenstufe unverwertbarer (Baustoff) / Verlust(kaskaden)materialbio.hat in der Nachnutzung No-Loop-Potenzial.

Ein auf der nächsten Kaskadenstufe unverwertbarer (Baustoff) ist ein Verlust(kaskaden)materialbio., hat in der Nachnutzung No-Loop-Potenzial und wird zu Abfall.

Energetische Verwertung

Die energetische Verwertung sieht den Einsatz von Abfällen als Ersatzbrennstoffe vor.[6] Bei jeder energetischen Verwertung entstehen Treibhausgase, die das Klima aufheizen.

Beispiele:

Mit Kunststoff beschichtete Holzwerkstoffplatten, bei denen keine sortenreine Trennung und ein Downcycling zu weiteren Holzwerkstoffplatten nicht (wirtschaftlich) möglich ist.

Bitumenbahnen, die nicht sortenrein recycelt werden können.

Deponieklasse 0

Deponien der Klasse 0 dienen der Ablagerung von mineralischen Abfällen mit äußert geringem Schadstoffgehalt, die mit der Umgebung keine chemischen Reaktionen eingehen (sog. Inertstoffe). Es dürfen keine Abfälle abgelagert werden, die die Qualität von Oberflächen- und Grundwasser verschlechtern.[7]

Beispiele:

Unbelasteter Erdaushub oder vergleichbare mineralische Abfälle

Deponieklasse 1 & 2

Deponien der Klassen 1 & 2 dienen der Ablagerung von mäßig belasteten bis belasteten, ungefährlichen Abfällen. Sie dürfen zudem einen organischen Anteil aufweisen.[8]

Beispiele:

„Mäßig belasteter Erdaushub und Bauschutt und vergleichbare mineralische gewerbliche Abfälle.“[9]

„Vorbehandelter Hausmüll und vergleichbare mineralische gewerbliche Abfälle.“[10]

Deponieklasse 3 & 4

Deponien der Klassen 3 & 4 dienen der Ablagerung von gefährlichen Abfällen. Besonders gefährliche Abfälle werden in unterirdischen Deponien (DK IV) im Salzgestein in Bergwerken oder Kavernen gelagert.[11]

Beispiele:

Radioaktives Rückbaumaterial aus Atomkraftwerken.

Schlacke, die radioaktiv ist und Schwermetalle enthält[12]

Text: TEAMhillebrandt

Quellen:

[1] Vgl. 17: Hillebrandt, A. in Hillebrandt, A.; Schwede, D.; Steretzeder, J. (2024)

[2] Vgl. Glossar, www.urban-mining-design.de, 3.1.2025

[3] Die Red List/ Rote Liste oder Rote Liste gefährdeter Arten ist die von der International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) veröffentlichte Liste weltweit vom Aussterben bedrohter Tier- und Pflanzenarten. https://www.iucnredlist.org/en, 10.12.2024

[4] www.bafu.admin.ch/dam/bafu/en/dokumente/klima/klima-climatereporting-referenzen-cp1/edelmann_w_schleissk1999.pdf.download.pdf/edelmann_w_schleissk1999.pdf_Download 13.05.2023

[5] www.umweltbundesamt.de/daten/ressourcen-abfall/klimavertraegliche-abfallwirtschaft, 13.05.2023

[6] Vgl. WECOBIS: Verwertung vom 20.04.2021, siehe: https://www.wecobis.de/service/lexikon/verwertung-lex.html.

[7] Vgl. Regierungspräsidium Darmstadt: Deponien – Deponieklassen, siehe: https://rp-darmstadt.hessen.de/umwelt-und-energie/abfall/deponien/deponieklassen.

[8] Vgl. WECOBIS: https://www.wecobis.de/en/service/lexikon/deponie-lex.html

[9] Regierungspräsidium Darmstadt: Deponien – Deponieklassen, siehe: https://rp-darmstadt.hessen.de/umwelt-und-energie/abfall/deponien/deponieklassen.

[10] Regierungspräsidium Darmstadt: Deponien – Deponieklassen, siehe: https://rp-darmstadt.hessen.de/umwelt-und-energie/abfall/deponien/deponieklassen.

[11] Vgl. Regierungspräsidium Darmstadt: Deponien – Deponieklassen, siehe: https://rp-darmstadt.hessen.de/umwelt-und-energie/abfall/deponien/deponieklassen.

[12] Vgl. Landesamt für Umwelt Brandenburg (LFU): Deponien, siehe: https://lfu.brandenburg.de/lfu/de/aufgaben/abfall/deponien/.